| 草鹿家文庫について 青木美智男 |

||||

| 草鹿家文庫の概略 | ||||

|---|---|---|---|---|

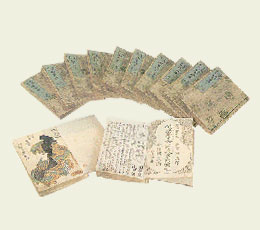

| 本文庫は、一九八九年(平成元年)、草鹿直太郎(光和堂社長)・外吉(日本福祉大学副学長)御兄弟から日本福祉大学付属図書館に寄贈された、草鹿家代々の方々が収集された蔵書からなっている。草鹿家は、加賀国大聖寺藩(現在の石川県加賀市)藩主前田氏に御典医として仕えてきた由緒ある家柄である。 蔵書の総点数は七○五点(三、三五○冊)にのぼる。蔵書構成は、主に江戸時代に版行された和漢書とその写本が中心である。その内容は、漢籍から兵法・武術、軍記・歴史、仏書・国学、地方書・名所図会類、幕末・維新記録、そして読本・絵草紙に至るまで、きわめて多岐にわたっている。そして刊行年も戦国期より明治初期まで各年代にわたっている。 |

|

|||

| ただお断りしておくが、これが草鹿家が収集した書籍の全部ではない。残念ながら今回御寄贈を受けた蔵書のなかには、家業として世襲されてきた医学関係の書籍や関係文書類がほとんど含まれていない。草鹿外吉氏によれば、医学関係の書籍類のその後については分からないという。

本蔵書の大半は江戸時代に収集されたものである。しかし、明治に入ってから購入されたものも多い。それは、草鹿家が代々にわたって本蔵書の充実に努めてきたことを物語っている。また、蔵書の一部には、最近まで御家族の方が愛読書として読み続けられてきたと思われるものがある。それらの多くは江戸後期の絵草紙類で、本来読み捨てられてしまう類の通俗本である。しかし、草鹿家の女性の方々がそれらに親しんできたために現在に至ったことを意味している。 |

||||