| (5) 史論・史学書、雑史

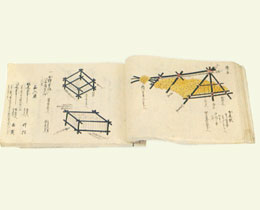

当文庫には軍記・雑史の類が刊本を中心に多く所蔵されている。平安末期の数々の戦乱を記す『前太平記』(一二冊)、源平の争いを記した『平家物語』(延宝五年版二一冊、刊年不明二一冊)、『源平盛衰記』(宝永四年版二四冊)、豊臣・徳川の争いを記す『難波戦記』(写本・九冊)、戦国期の九州の動乱を記す『西国盛衰記』(宝永八年二一冊)、『西国太平記』(寛文元年一○冊)、秀吉の朝鮮出兵を描く『朝鮮軍記大全』、また徳川氏創世史とも、言うべき『三河後風土記』(写本・四五冊)、などが含まれる。 |

|

|||

|---|---|---|---|---|

| 草鹿家が加賀の地にあったことを特徴付ける異色の雑史として、加賀藩の記録を書き綴った山田四郎右衛門(三壷三左衛門)の『三壷聞書』(写本・一五冊)が含まれている。加賀藩足軽だった四郎右衛門は好んで史書を読み、ついに自ら加賀藩の通史を書き記すまでとなった。鎌倉・室町の簡単な記述から書きおこし、前田家の興起を尋ね、以後加賀藩における事録を細かに綴り、三代藩主利常の没までを書き記したものである。 また天下の台所大阪で体制の内側から勃発、幕府の心肝を寒からしめ、後 |

||||